- Amazonプライムで映画をお探しの方

- ちょっと泣けて、笑える映画をお探しの方

- ハッピーエンドの映画をお探しの方

- アカデミー賞受賞作品を見たい方

- アメリカの歴史、音楽に関心がある方

おはようございます。店主のカフカでございます。

みなさんの中には、

お客さん

お客さん家にいる時間が増えてたいくつだな~。

なにかおもしろい映画ない?

こんな方多いのではないでしょうか。

そんな方にピッタリの映画が

「グリーンブック」!

2019年にアカデミー賞3部門受賞している名作映画です。

しかも、今ならAmazonプライムで無料配信中!

\今なら「グリーンブック」も無料配信中!Amazonプライムビデオ/

はやく見ないと、

配信期間おわっちゃうよ!

私はそれほど映画に詳しいわけではありませんが、この映画を見終わった後、

「誰でもいいから、早くおすすめしたい!」

そんな衝動に駆られました。

本記事ではなるべくネタバレをさけ、映画「グリーンブック」の魅力を分かりやすく伝えて参ります。

記事を読み終わるころには、

この映画が見たくて仕方なくなっているはず!

そして「グリーンブック」を見終わったら深い感動と爽快感、そしてあたたかな気持ちがあなたを包むでしょう。

それでは、本文に参ります!

映画「グリーンブック」をおすすめする5つの理由

私がこの映画をおススメする理由は以下になります。

- ハッピーエンドだから

- コメディセンスが秀逸

- 登場人物の友情が素晴らしい

- 60年代アメリカの歴史が学べる

- 人種差別がテーマだが重すぎない

物語のエンディングがハッピーエンドだから

最初からネタバレに近いようなことを言いますが、

この映画、ハッピーエンドです。

私は映画を見た後、余韻に浸るのが好き。

ふとした時に「あの映画よかったなぁ~」って思うのがたまらん。

余韻に浸るのは、後味がいい「ハッピーエンド」の映画に限ります。

この「グリーンブック」は余韻に浸るのにピッタリの映画です。

後味良すぎて、余韻に浸りすぎて、今ブログ書いちゃってる…。

コメディ、ジョークのセンスが秀逸

この作品は大きなテーマとして「人種差別」を扱っています。

扱い方によっては非常に重く暗い映画になってしまいますが、この映画は明るく爽やかな印象を受けます。

それは。随所に散りばめられるセンスのいいジョークのおかげ。

ぜひ、楽しみにしていてください!

登場人物の友情が素晴らしい

この映画のもう一つのテーマが「友情」。

主人公ふたりの友情が本当に泣ける。

こんな親友、

カフカもほしい…。

イタリア系アメリカ人であるトニー・”リップ”・バレロンガは黒人に対して最初は嫌悪感丸出しでした。

それが、黒人の天才ピアニストのドクター・ドン・シャーリーと旅を続けるうちに少しずつ考えを改めていきます。

そして、最後には…。

様々なトラブルに巻き込まれ、

育まれていく友情が、

本当にイイ…。

60年代アメリカの歴史的背景が学べる

60年代のアメリカは人種差別がまだ色濃く残っています。

それは黒人のみならず、白人であるイタリア系アメリカ人も差別の対象になるという…。

この事実を私は全く知りませんでした。

同じ白人なのにね。

しかも、その差別はアメリカ北部よりも南部に色濃く残っているということ。

黒人であるドクター・ドン・シャーリーがどんな気持ちで当時のアメリカ南部のツアーに臨んだか。

その覚悟は計り知れません。

きっと、命がけのツアーだったんでしょうね。

「人種差別」を扱っているが重すぎない

アメリカの映画のみならず、「人種差別」を扱った映画は数多くあります。

しかし、重いテーマなだけにどうしても映画全体に暗い影を落とします。

今回ご紹介した「グリーンブック」も例外ではありませんが、

以下の要素のおかげで見事に中和されています。

- アメリカの美しい風景

- 作中に流れる心地いい音楽

- 作中に散りばめられるジョーク

- トニー・リップとドン・シャーリーの友情

- トニー・リップの家族・夫婦愛、ドン・シャーリーの人柄

考えさせる映画ではありますが決して重くなく、見た後すがすがしい気持ちにさせられます。

むしろ「人種差別」を扱って、映画の深みが増しています。

映画「グリーンブック」の紹介

アカデミー賞3部門(作品賞・助演男優賞・脚本賞)受賞作品

「グリーンブック」は非常に評価が高く、アカデミー賞をはじめとした数多くの映画賞を受賞しています。

これは見ておいて損はないね!

監督は「メリーに首ったけ」のピーター・ファレリー

「グリーンブック」の監督は「メリーに首ったけ」など、数多くのコメディ作品を世に出したピーター・ファレリー。

ジョークのセンスが冴えわたってます。

さすが、コメディの名手!

脚本はトニー・”リップ”・バレロンガの息子さん

「グリーンブック」の脚本を書いたのは、

- ニック・バレロンガ

- ブライアン・カーリー

- ピーター・ファレリー

のお三方。

お気づきの方もいらっしゃると思いますが、脚本家の一人ニック・バレロンガは主人公のトニー・”リップ”・バレロンガの実の息子さん。

自分のお父さんの事を書いて、アカデミー賞取るなんて。

これだけでも映画になりそう。

なんとこの映画、実話なんです。

主人公の息子さんが脚本を手掛けていると聞いてお気づきでしょう。

この映画、なんと実話なんです。

登場人物も実在の人物で、歴史的背景も勉強になります。

映画の内容が実話なんて、

考えるだけでワクワクするね。

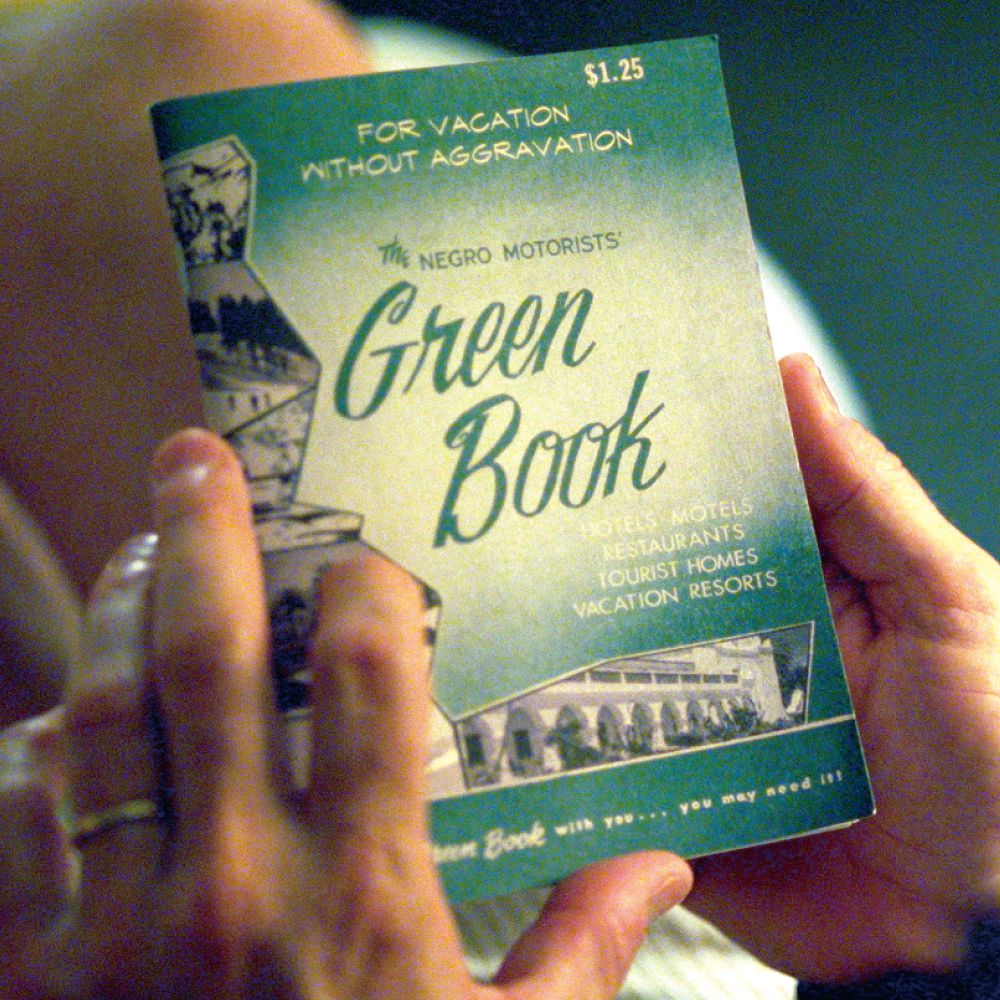

グリーンブックとは?

映画のタイトルにある「グリーンブック」とは何か?

グリーンブックとは黒人のための旅行ガイドブックです。

1936年~1966年ヴィクター・H・グリーンによって毎年出版されていた黒人が利用可能な施設を記した旅行ガイドブック。

ジム・クロウ法の適用が郡や州によって異なる南部で特に重宝された。

※ジム・クロウ法:黒人の公共施設利用を禁止・制限したアメリカ南部の州法の総称

アメリカ南部では特に、人種差別が色濃く残っていたんだ。

「不愉快と縁のないバカンス」とグリーンブックには謳われてていますが、幾度も人種差別と直面し、二人のツアーは苦難の連続でした。

物語のあらすじ

【あらすじ】

1962年ニューヨーク。

一流ナイトクラブ「コパカバーナ」で用心棒を務めるイタリア系アメリカ人、

トニー・(リップ)バレロンガ。

トニー・リップはガサツで無学ですが、持ち前の腕っぷしとハッタリで家族や周囲に頼りにされていました。

ある日、黒人ピアニストの運転手としてスカウトされることになります。

その黒人ピアニストがもう一人の主役、

ドクター・ドン・シャーリー。

ドン・シャーリーは「カーネギーホール」上にある高級アパートメントに住んでいる超富裕層。

ホワイトハウスでの演奏経験もある天才ピアニストです。

この二人が人種差別の色濃いアメリカ南部の演奏ツアーへ向かいます。

黒人用旅行ガイドブック「グリーンブック」を頼りに。

果たして、この旅で彼らを待ち受けるものは…。

これだけ聞いても、「前途多難な演奏ツアーになるんだろうな~。」って予想できるね。

登場キャラクター

トニー・”リップ”・バレロンガ(ヴィゴ・モーテンセン)

アメリカ・ニューヨーク州、ブロンクス生まれのイタリア系アメリカ人。

はっきり言って、「コワモテ」です…。

ガサツで無学な反面、愛妻家で家族思いな一面もあり、家族・仲間から慕われています。

人間味溢れる魅力的なキャラクターですが、最初は黒人に対して偏見を持っていました。

アメリカ南部の演奏ツアーで、彼の意識がどう変わっていくか。

見ものです。

ドクター・ドン・シャーリー(マハーシャラ・アリ)

2歳でピアノをはじめ、9歳でレニングラード音楽院入学。

そして、18歳でボストン・ポップス・オーケストラの一員に。

幼少期から音楽の英才教育を受けてた超エリート!

音楽・心理学・典礼芸術の博士号を取得している事から「ドクター」と呼ばれています。

語学堪能、品行方正。まさに「紳士」という出で立ち。

アメリカ南部の演奏ツアーに至った経緯

アメリカ南部の演奏ツアーはドクター・ドン・シャーリーのたっての希望で実現しました。

アメリカ北部のツアーの1/3のギャラでも、

人種差別が色濃く残り、多くのトラブルが予想されるとしても、

彼がアメリカ南部の演奏ツアーを希望したのは、

「人種差別を少しでも解決したい」、「アメリカを変えたい」という強い信念からでした。

まとめ

これまで、映画「グリーンブック」のおすすめ記事を書いてまいりました。

やっぱりネタバレをさけてレビューを書くと不完全燃焼ですね。

この映画は多くの人に実際に見てもらいたい!

あまり映画を見ない私が、ここまで夢中になるなんて…。

もし、映画を見ずに全編のストーリーが知りたい方はしんしんさん(@shin2_55555)のブログがおススメ。

手書きのイラストと本編の要約が分かりやすく、関西弁を織り交ぜていてほんまおもろい!

全記事読んだら映画見なくても、内容わかっちゃうよ。

最後にどうでもいいですが、

主人公のトニー・”リップ”・バレロンガという名前。

ずっと、ポケモンの「ベロリンガ」がちらついていました…。

「なめまわしポケモン」の「ベロリンガ」もイタリアにゆかりがあるとは…。

なめまわしポケモン」って、ギリギリなネーミング!

話は大きく反れましたが、ぜひ映画「グリーンブック」。

一度ご覧になってみてください。

きっと見終わった後、あなたをあたたかくすがすがしい気持ちにさせてくれますよ。

それでは、行ってらっしゃいませ。

コメント